KRANKHEITSBILD MULTIPLE SKLEROSE

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS). Als demyelinisierende Autoimmunkrankheit schädigt sie Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark.1

Weltweit sind mehr als 2,8 Millionen Menschen von MS betroffen.1 Nimmt man Daten der gesetzlichen Krankenversicherungen als Grundlage, liegt die Zahl der Erkrankten in Deutschland bei ca. 250.000.2 Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer und die Erkrankung manifestiert sich typischerweise zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr.1 Lesen Sie mehr unter: ![]() fokus-ms.de

fokus-ms.de

Epidemiologische Studien zeigen eine sehr ungleichmäßige Verteilung der Patientenpopulation.3 Die Prävalenzraten sind in Nordamerika und Europa besonders hoch (288 Fälle je 100.000 Einwohner in den USA sowie 143 von 100.000 Einwohner in Europa) und in Asien, Afrika und Südamerika mit etwa 9 Fällen je 100.000 Einwohner vergleichsweise niedrig.4

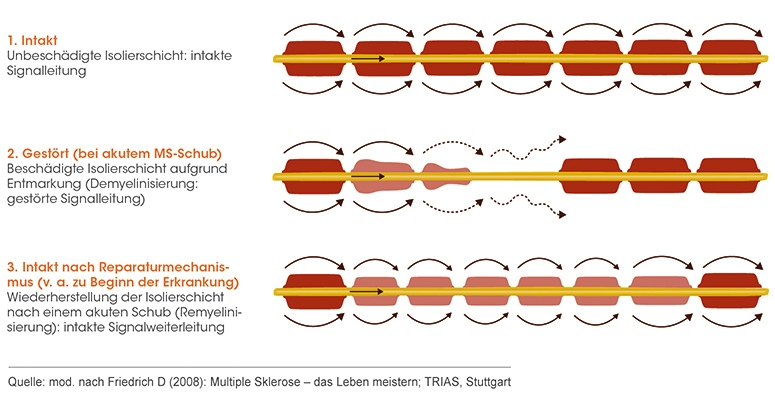

Typisch für MS ist eine schubförmig verlaufende Schädigung der Myelinscheide von Nervenzellen. Grund dafür sind autoimmune Entzündungsreaktionen, die zu einer Vernarbung führen. Diese multifokalen Herde werden Sklerosen genannt und sind namensgebend für die Erkrankung. Veränderungen im ZNS, die über bildgebende Verfahren nachgewiesen werden können, werden auch als Läsionen bezeichnet.

Die Schädigung der Myelinscheiden stört die physiologische Reizweiterleitung vom ZNS zu anderen Regionen des Körpers. Oligodendrozyten sind als spezielle Gliazellen im ZNS für die Bildung der Myelinscheide verantwortlich. Grundsätzlich ist durch Aktivität dieser Zellen eine Reparatur beschädigter Myelinscheiden möglich - ein Prozess, der Remyelinisierung genannt wird. In frühen Stadien der MS kann nach Schüben häufig eine solche Reparatur nachgewiesen werden, im weiteren Verlauf der Erkrankung findet diese aber immer seltener statt.5 Man geht davon aus, dass die Differenzierung der Oligodendrozyten aus oligodendroglialen Vorläuferzellen gestört ist und so die Remyelinisierung nicht stattfinden kann.6

MS – DIE KRANKHEIT DER 1000 GESICHTER

Die symptomatische Ausprägung der MS ist vielfältig. Je nach betroffener Region im ZNS können sich motorische, sensorische und/oder kognitive Einschränkungen entwickeln. Typische Symptome sind unter anderem7

- Visusminderung

- Optikusneuritis

- spastische Paresen

- Extremitäten- und Gangataxien

- Tremor

- Dysarthrie

- Parästhesien und Dysästhesien

- Blasen-, Darm- und Sexualstörungen

- Fatigue

- Depressionen

Mehr zu unsichtbaren Symptomen unter: ![]() fokus-ms.de/ms-praxisalltag/unsichtbare-symptome

fokus-ms.de/ms-praxisalltag/unsichtbare-symptome

Für Patienten:  www.ms-begleiter.de/

www.ms-begleiter.de/

Keines dieser Symptome ist spezifisch für die Multiple Sklerose und alle können auch durch andere Erkrankungen ausgelöst werden. Die Differentialdiagnostik spielt daher eine wichtige Rolle.

Die Ursache der MS ist bis heute unklar und Gegenstand aktueller Forschung. Genauso wenig Klarheit herrscht bei der Frage, wodurch ein Krankheitsschub ausgelöst wird. Unbestritten ist, dass immunologische Prozesse maßgeblich zu den pathologischen Veränderungen im ZNS beitragen. Immunzellen wandern zu einem frühen Zeitpunkt der Erkrankung vom Blut in das ZNS und lösen Entzündungsreaktionen aus. Medikamente zur ![]() Therapie der MS greifen entsprechend an verschiedenen Stellen in das Immunsystem ein.

Therapie der MS greifen entsprechend an verschiedenen Stellen in das Immunsystem ein.

Fraglich ist, was die Fehlsteuerung des Immunsystems verursacht.8 Heutige Erklärungsansätze gehen davon aus, dass die grundlegende Ätiopathogenese der MS multifaktoriell ist. Von einer genetischen Prädisposition ist auszugehen, da das Erkrankungsrisiko bei Blutsverwandten von MS-Patienten erhöht ist. Eine monogene Vererbung wie bei klassischen Erbkrankheiten findet aber nicht statt. Vielmehr geht man heute davon aus, dass komplexe, multigene Veränderungen eine Rolle spielen.9 Es gibt also keinen klar identifizierbaren Genotyp, welcher der MS zugeordnet werden kann.

Umwelteinflüsse scheinen neben der Genetik ein weiterer wichtiger Faktor zu sein. Diskutiert werden in diesem Zusammenhang vor allem virale Infektionen, z. B. mit dem Epstein-Barr-Virus (mehr zum Thema EBV ![]() hier) und ein Vitamin-D-Mangel.10 11,12 Vitamin D wird für verschiedene zelluläre Prozesse benötigt und ist unter anderem an der Regulation zahlreicher immunrelevanter Gene beteiligt. Besonders interessant scheint dieser Faktor in Anbetracht der Tatsache, dass die Prävalenz regional sehr unterschiedlich und in lichtarmen Regionen auf der nördlichen Halbkugel deutlich höher ist.9 Lesen Sie hier mehr zum Thema

hier) und ein Vitamin-D-Mangel.10 11,12 Vitamin D wird für verschiedene zelluläre Prozesse benötigt und ist unter anderem an der Regulation zahlreicher immunrelevanter Gene beteiligt. Besonders interessant scheint dieser Faktor in Anbetracht der Tatsache, dass die Prävalenz regional sehr unterschiedlich und in lichtarmen Regionen auf der nördlichen Halbkugel deutlich höher ist.9 Lesen Sie hier mehr zum Thema ![]() Vitamin D und MS.

Vitamin D und MS.

Letzte Aktualisierung: 16.05.2022

REFERENZEN

1 DMSG: Was ist MS?, https://www.dmsg.de/multiple-sklerose/was-ist-ms (letzter Zugriff: 29.03.2022).

2 Petersen et al. Epidemiologie der Multiplen Sklerose in Deutschland. Nervenarzt 2014, 85:990–998.

3 Pugliatti M et al.: The epidemiology of multiple sclerosis in Europe. European Journal of Neurology 2006; 13: 700–722.

4 Atlas of MS. Multiple Sclerosis International Federation: https://www.msif.org/wp-content/uploads/2021/04/Atlas-3rd-Edition-Epidemiology-report-EN-updated-30-9-20.pdf (Letzter Zugriff: 29.03.2022).

5 Schmidt et al. Multiple Sklerose. 2018 Urban & Fischer/Elsevier; Kapitel 4 Pathologie und Pathophysiologie; S 35–40.

6 Kuhlmann et al. Differentiation block of oligodendroglial progenitor cells as a cause for remyelination failure in chronic multiple sclerosis. Brain 2008; 131, 1749–1758.

7 Schmidt et al. Multiple Sklerose. 2018 Urban & Fischer/Elsevier; Kapitel 6, Klinik, Seite 55–61.

8 Schmidt et al. Multiple Sklerose. 2018 Urban & Fischer/Elsevier; Kapitel 5 Immunpathogenese, S 41–51.

9 Schmidt et al. Multiple Sklerose. 2018 Urban & Fischer/Elsevier; Kapitel 3 Genetik und Umweltfaktoren, S 19–33.

10 Goodin et al. The pathogenesis of multiple sclerosis. Clinical & Experimental Neuroimmunology 2015; 6, S1, 2–22.

11 Marrodan M et al: The role of infections in multiple sclerosis. Mult Scler. 2019 Jun; 25(7): 891- 901. doi: 10.1177/1352458518823940.

12 Cortese M.: Vitamin D, smoking, EBV and long-term cognitive performance among CIS patients: 11-year follow-up of BENEFIT. ECTRIMS Online Library. Oct 12, 2018; 232074; 321.